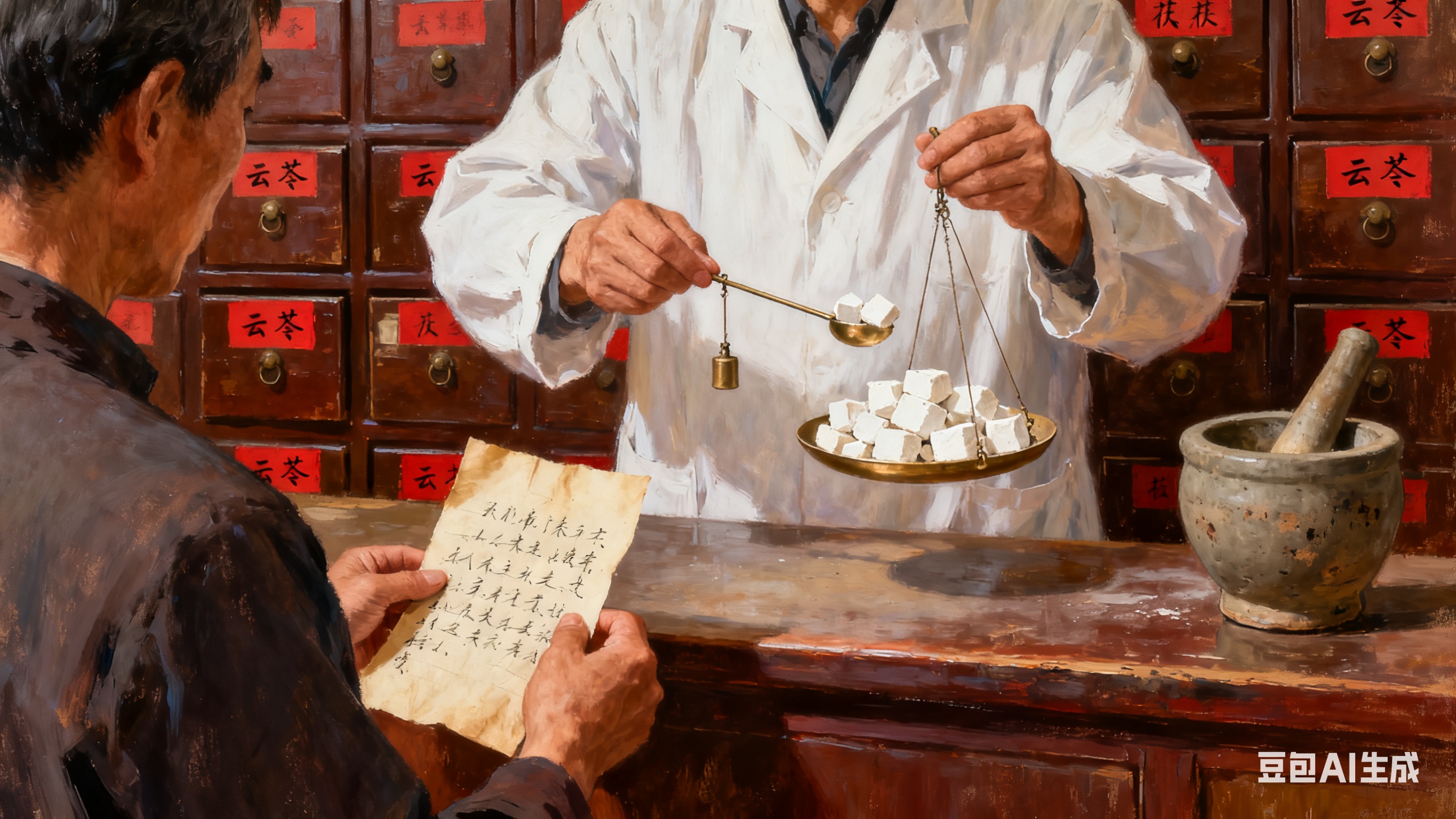

近年来,随着人们对健康生活方式的日益重视,保健品市场持续升温。与此同时,一种融合了传统中医理念的“中医药零食”悄然兴起,如枸杞软糖、陈皮山楂条、黄芪咖啡、党参能量棒等产品频繁出现在电商平台和线下药店。这些打着“养生”旗号的食品,宣称既能满足口腹之欲,又能调理身体、增强体质,引发了不少消费者的关注与讨论:中医药零食真的能替代传统保健品吗?

从概念上看,中医药零食是将中药材或药食同源成分融入日常食品中,使其兼具食品属性和一定的保健功能。这类产品往往以“温和调养”“四季养生”为卖点,迎合现代人“边吃边养”的心理需求。而传统保健品则多以维生素、矿物质、益生菌、蛋白粉等功能性成分为核心,经过科学提取与配比,具有明确的营养补充或生理调节作用,并通常需在医生或营养师指导下使用。

从原料角度看,许多中医药零食所采用的成分确实源于中医理论中的“药食同源”目录,例如红枣、桂圆、山药、茯苓、甘草、金银花等,这些物质在长期实践中被认为具有补气养血、健脾和胃、清热解毒等功效。然而,关键问题在于:这些成分在零食中的含量是否足以产生实际效果?

以一款常见的枸杞软糖为例,其配料表显示每颗含枸杞提取物约200毫克,而中医临床常用枸杞的每日剂量为6至15克。换言之,要达到基本的调理效果,可能需要一次性食用数十颗软糖,这不仅不现实,反而会因摄入过多糖分和添加剂而带来血糖波动、肥胖等健康风险。由此可见,多数中医药零食更偏向于“象征性添加”,其功能性远低于宣传预期。

此外,中医讲究辨证施治、因人而异。同样的药材,对不同体质的人可能产生截然不同的反应。例如,黄芪适用于气虚体弱者,但阴虚火旺或实热体质者服用后可能出现上火、口干等症状。而市面上的中医药零食多为标准化生产,缺乏个体化指导,消费者若盲目长期食用,非但不能“养生”,反而可能扰乱体内阴阳平衡,造成潜在健康隐患。

相比之下,正规保健品经过严格的临床验证和安全性评估,在特定人群(如孕妇、老年人、慢性病患者)中具有明确的营养支持作用。例如,钙片可预防骨质疏松,鱼油有助于心血管健康,叶酸对胎儿神经发育至关重要。这些产品的有效成分含量清晰标注,服用方式也有科学依据,能够在医生建议下实现精准干预。

当然,这并不意味着中医药零食毫无价值。作为一种文化传播载体,它让更多年轻人通过轻松的方式接触并了解中医药理念,推动了传统医学的现代化表达。同时,部分高质量产品在配方设计上兼顾口感与功效,适量食用可在一定程度上辅助日常调理。例如,用低糖工艺制作的陈皮话梅,既能促进消化,又避免了高糖负担;加入少量酸枣仁的助眠茶饼干,配合规律作息,或可改善轻度睡眠问题。

因此,我们应理性看待中医药零食的角色定位——它本质上仍属于功能性食品,而非药品或专业保健品。它可以作为健康生活的补充选项,但绝不能替代科学配比的营养补充剂,更不应被神化为“万能养生神器”。

要真正实现中医健康理念的落地,关键在于建立正确的认知体系:一方面,尊重中医整体观和个体化治疗原则,避免“一刀切”式进补;另一方面,结合现代营养学知识,合理选择适合自身状况的产品。对于有明确健康需求的人群,应在专业医师或注册营养师的指导下,科学搭配饮食、运动与必要的保健品干预。

总之,中医药零食的出现是传统医学与现代消费文化交融的产物,值得鼓励创新,但也需警惕过度营销带来的误解。真正的健康之道,不在于追逐某一款“神奇零食”,而在于养成均衡饮食、规律作息、情绪稳定的生活方式。唯有如此,才能让中医“治未病”的智慧真正融入日常生活,实现身心的长久平衡与和谐。